映画「アンデルセン物語(1952年)」を初めて観たとき、タイトルの印象から“優しい童話の世界”を想像していました。

けれど、観ていくうちに感じたのは、単なる夢物語ではないということ。

どこか切なく、少し怖さすら漂う不思議な空気をまとった作品です。

この記事では、映画がどのように“アンデルセンの人生”を描いているのか、そして実際の史実とはどんな違いがあるのかを丁寧に解説します。

感じた印象や考察も交えて紹介していきます。

映画「アンデルセン物語」は怖い?

童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンを描いたこの映画は、一見すると明るいミュージカルのように見えます。

実際、ダニー・ケイが演じるアンデルセンは陽気で、歌や踊りを交えながら人々を笑顔にしていきます。

けれど、その笑顔の裏には孤独や痛みがしっかりと描かれているのです。

アンデルセンはデンマークの小さな町オーデンスで靴職人として働きながら、子どもたちに物語を語って聞かせて暮らしています。

町の人々からは“変わり者”扱いされ、子どもたちに夢を与えようとする姿は時に厄介者として見られてしまいます。

この構図がすでに少し怖い。

夢を見ることが許されない社会の冷たさが、じんわりと伝わってくるのです。

アンデルセンの孤独が映す“現実の怖さ”

私が一番心に残ったのは、アンデルセンがコペンハーゲンで出会う美しいバレリーナ、ドロに恋をする場面です。

ドロに惹かれ、必死にバレエシューズを作る姿は純粋そのものですが、その思いが届かないことを知ったときの絶望はあまりにも静かで、言葉にできないほどでした。

映画の怖さは、幽霊や怪物ではなく“現実”にあります。

愛が報われないこと、努力が誤解されること、夢を持つ人が孤独になること。

そうした人間の痛みを、優しい映像の中にそっと忍ばせているのが、この映画の深いところです。

観ていて感じたのは、「怖い」というより「怖いほどリアル」ということ。

大人になって観ると、アンデルセンの笑顔の奥にある苦しみが見えてきて、胸が詰まります。

童話を生み出す優しさの裏に、どれほどの寂しさと傷があったのかを考えさせられました。

映画「アンデルセン物語」実話と映画の違い

映画の中のアンデルセンは、どこまでも明るく、ちょっと夢見がちな靴職人として描かれています。

しかし、実際のハンス・クリスチャン・アンデルセンは、もう少し複雑で繊細な人物だったようです。

映画はあくまで「寓話的な物語」であり、史実とはかなりの違いがあります。

アンデルセンとは?

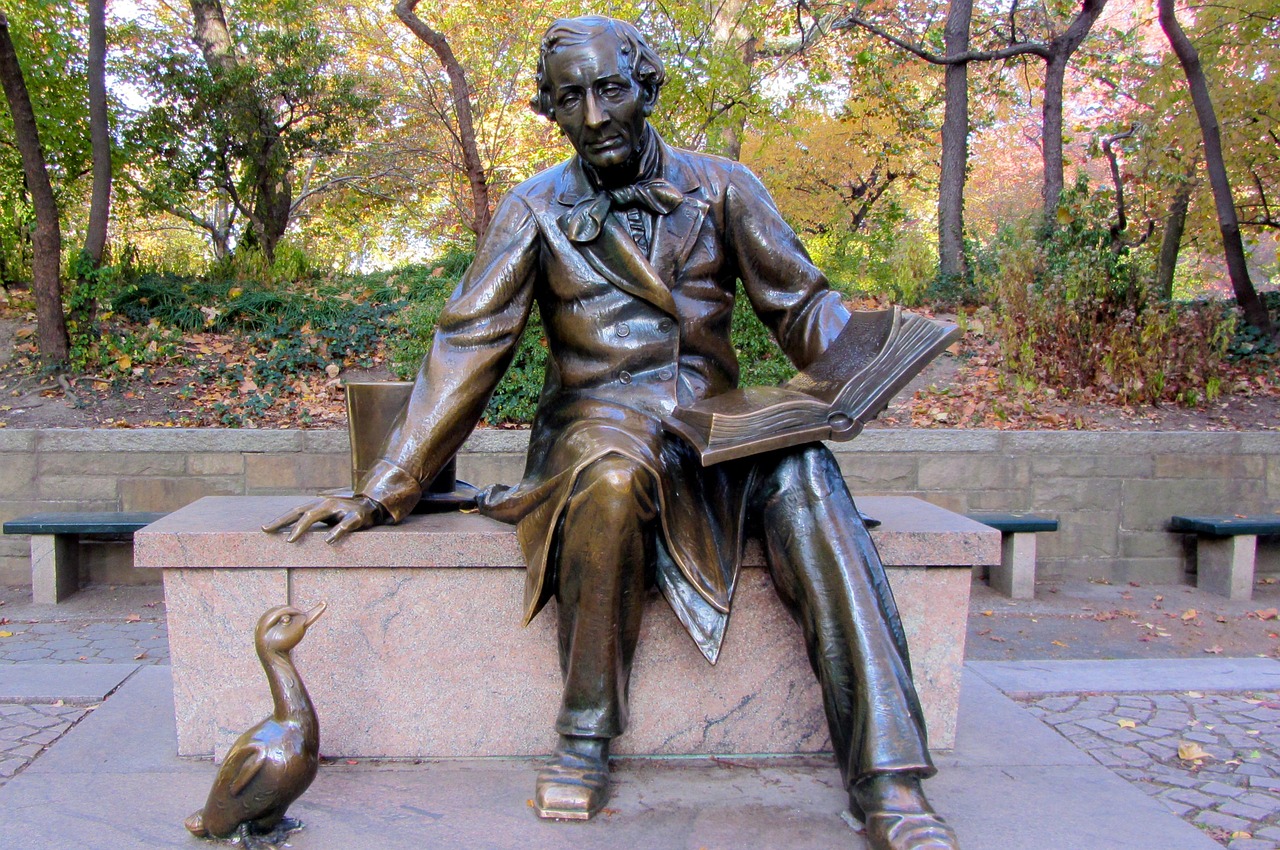

ハンス・クリスチャン・アンデルセンは、デンマークを代表する童話作家で、1805年にオーデンセという町で生まれました。

世界的に有名な「人魚姫」や「みにくいアヒルの子」、「マッチ売りの少女」など、数えきれないほどの名作を生み出した人物です。

アンデルセンの童話は、単なる子ども向けの物語ではありません。

人間の孤独や希望、愛の儚さなどを繊細に描いており、大人になってから読むとその深さに驚かされます。

作品の多くは、自身の生い立ちや経験が反映されているとも言われています。

アンデルセンは貧しい靴職人の息子として生まれ、幼い頃から空想好きで、芝居や人形劇を好んでいたそうです。

母親は洗濯婦として働き、家庭は決して裕福ではありませんでしたが、アンデルセンは物語と詩の世界に救いを見出していました。

青年期になると、文学の道を志してコペンハーゲンへ上京します。

しかし最初はまったく認められず、苦しい生活が続きました。

それでも諦めずに詩や戯曲を発表し続け、やがて「即興詩人」や「童話集」で一躍人気作家となります。

アンデルセンの童話は、幸福の裏に必ず影があり、現実の厳しさを優しく包み込むような独特の温かさがあります。

たとえば「人魚姫」では、報われない恋の痛みと自己犠牲が描かれていますし、「みにくいアヒルの子」は、自身のコンプレックスと成長を象徴しているとも言われています。

そのため、アンデルセンの作品には「どこか怖い」と感じる人も多いのです。

愛の裏側にある孤独、夢を追うことの切なさ、生きるということの痛み…。

それらを美しく描くことで、現実の中に希望を見出すような物語を生み出してきました。

アンデルセンは1875年に亡くなりましたが、その作品は今も世界中で読み継がれています。

童話はただの物語ではなく、人間の心の深い部分を映す鏡のような存在なのかもしれません。

映画では靴職人、史実では俳優志望から作家へ

実際のアンデルセンは靴職人ではなく、幼い頃から演劇に憧れていました。

俳優や歌手を目指してコペンハーゲンへ向かい、貧しい中でも必死に学んでいました。

映画で靴職人として描かれているのは、職人という“地に足のついた職業”の象徴として、観客に親しみを持たせるための脚色と言われています。

つまり、映画のアンデルセンは“夢見る庶民の代表”として描かれているわけです。

観る人が自分と重ね合わせやすいように設定が変えられているのですね。

実際のアンデルセンは非常に知的で内省的な人で、孤独に悩みながらも執筆を続けた努力家でした。

恋の描かれ方にも大きな違いがある

映画では、アンデルセンがドロというバレリーナに恋をし、その想いが「人魚姫」を生むきっかけとして描かれています。

しかし、実際のアンデルセンが恋をした相手はドロではなく、さまざまな現実の人物でした。

中でも知られているのは、親友であり作家仲間の女性への片想いや、届かない恋を繰り返していたことです。

アンデルセンは恋愛に関して非常に不器用で、相手に想いを伝えられず苦しむことが多かったそうです。

その切なさが「人魚姫」や「雪の女王」に投影されているのではないかと、多くの研究者が語っています。

映画ではその苦しみを“ドロへの愛”という一つの物語にまとめて表現しているのです。

物語を通して描かれる“現実逃避と創造”

史実のアンデルセンは、現実の孤独や愛の不在を物語の中で癒やしていった作家でした。

映画の中でも、アンデルセンが失恋の痛みの中で「人魚姫」を書き上げる場面がありますが、これは史実の象徴的な再現といえるでしょう。

実際のアンデルセンも、悲しみや孤独を創作の力で昇華し、物語に命を吹き込んだ人です。

その点では映画の描き方はとても詩的で、事実とは異なっても“本質”を描こうとしていることが伝わります。

映画の幻想的な雰囲気が描く「心の深層」

音楽とバレエが織りなす映像美はまるで夢の中のようです。

特に「人魚姫」の舞台シーンは幻想的で、アンデルセンの心の中をそのまま表現しているようでした。

悲しみの中にも美しさがあり、夢が壊れてもどこか希望が残る──そんな余韻が、この映画の魅力だと思います。

観終わったあと、心に残るのは“悲しみがあるからこそ生まれる優しさ”です。

子どもたちに語る物語の中に、アンデルセン自身の願いが詰まっているように感じます。

世界が少し冷たく見えるとき、この映画を観ると、やさしさは決して無力ではないと思えるのです。

映画の怖さは“現実の鏡”

「アンデルセン物語」が怖いと感じる人もいるかもしれません。

それは、物語の中で描かれる現実が、私たちの心の奥にある“痛み”を映しているからだと思います。

夢を笑われる怖さ、愛が届かない切なさ、信じることの孤独。どれも童話の裏側に潜む現実です。

私はこの映画を観たあと、子どもの頃に読んだ「人魚姫」や「マッチ売りの少女」を読み返しました。

どの物語も、優しいのにどこか怖い。

その感情の根っこに、この映画が描くアンデルセンの姿があるような気がします。

まとめ

映画「アンデルセン物語」は、実話を忠実に再現した作品ではありません。

けれど、アンデルセンという人物の本質──夢を信じ、孤独を抱えながらも物語を紡いだ心──を見事に映し出しています。

怖さは決してホラー的なものではなく、誰の中にもある“寂しさ”や“報われない想い”が静かに描かれているからこそ感じるものです。

観るたびに新しい発見があり、年齢を重ねるほど味わいが増す作品。

ファンタジーでありながら、人間そのものを描いた映画だと思います。

ダニー・ケイの温かな演技、チャールズ・ビダー監督の繊細な演出、そしてアンデルセンの永遠のテーマ──“悲しみの中の希望”。

それが、この映画の一番の魅力でしょう。

観終わったあと、少しの静けさと優しさが心に残ります。

まるで、アンデルセン自身が語ってくれた物語の続きのように(o^―^o)ニコ

それでは最後までお読みいただきありがとうございました^^

コメント