北海道警察の裏側を描いた映画「日本で一番悪い奴ら」は、ただのフィクションではありません。

実はこの作品、ある実在の事件をベースに作られていて、モデルとなった警察官の存在も明らかになっています。

最初に観たとき、自分は「ここまでやる?」とちょっと驚いたんですが、実話と知ったときの衝撃はさらに大きかったです。

映画としての完成度が高い分、どこまでがリアルなのか気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、映画の元ネタとなった実際の事件「稲葉事件」について、そしてモデルとなった人物がどんな経歴を持ち、映画とどこが違っているのかを深掘りしていきます。

北海道警の不祥事として報道された「稲葉事件」は、単なるスキャンダルでは片付けられない重さがありました。

実際に当時を知る人や報道を追いかけていた人たちの証言も交えながら、映画との比較や、自分が感じたことも含めて紹介していきます。

映画「日本で一番悪い奴ら」実話の事件とは?

稲葉事件とは、北海道警察に所属していた元刑事・稲葉圭昭による不正捜査・証拠捏造・薬物犯罪などの一連の不祥事を指します。

事件の発端は、稲葉が「拳銃押収実績」を維持するために裏社会の人物を使って拳銃を調達し、それを自作自演で“摘発”していたという驚くべき内容です。

1990年代末から2000年代初頭にかけて、北海道警は拳銃摘発件数で全国的にトップクラスの数字を出していました。

その中心にいたのが稲葉圭昭です。

拳銃の押収功績で複数回の表彰を受け、「札幌で一番仕事ができる刑事」と称されることもありました。

しかしその実態は、「摘発のために拳銃を手配する」という本末転倒な構造に支えられていたのです。

稲葉は裏社会の協力者(通称「S」、スパイ)に現金を渡して拳銃を調達させ、それを発見・押収したことにして“成果”を稼いでいたのです。

拳銃摘発のカラクリ──「成果主義」の警察が生んだモンスター

稲葉がこうした違法行為に走った背景には、警察組織全体に蔓延していた“数字至上主義”があります。

警察内部では、拳銃や覚せい剤の摘発数は重要な評価指標であり、上司の評価、部署の予算、人事の昇進までもが“数字”で判断されていたのです。

稲葉は著書の中でこう述べています。

- 「Sと組まなければ、現場の仕事は回らない」

- 「拳銃がなければ、部署の存在意義が問われる」

つまり、“摘発数を稼ぐために拳銃を準備する”という歪な構造が、組織ぐるみで容認されていたのです。

この体質こそが、稲葉事件の本質であり、個人の逸脱行為をはるかに超える深刻な問題と言えます。

さらに問題なのは、そうして押収された拳銃の一部が“未報告”のまま消えたケースがあるということです。

これが事実であれば、警察内部での証拠品管理体制の崩壊を意味し、司法制度の根幹を揺るがす問題です。

S(スパイ)との関係──警察と裏社会の曖昧な境界線

“S”とは、警察が犯罪捜査の情報源として使う非公式の協力者のことで、実際には暴力団関係者や半グレ、密売人などの人物が含まれます。

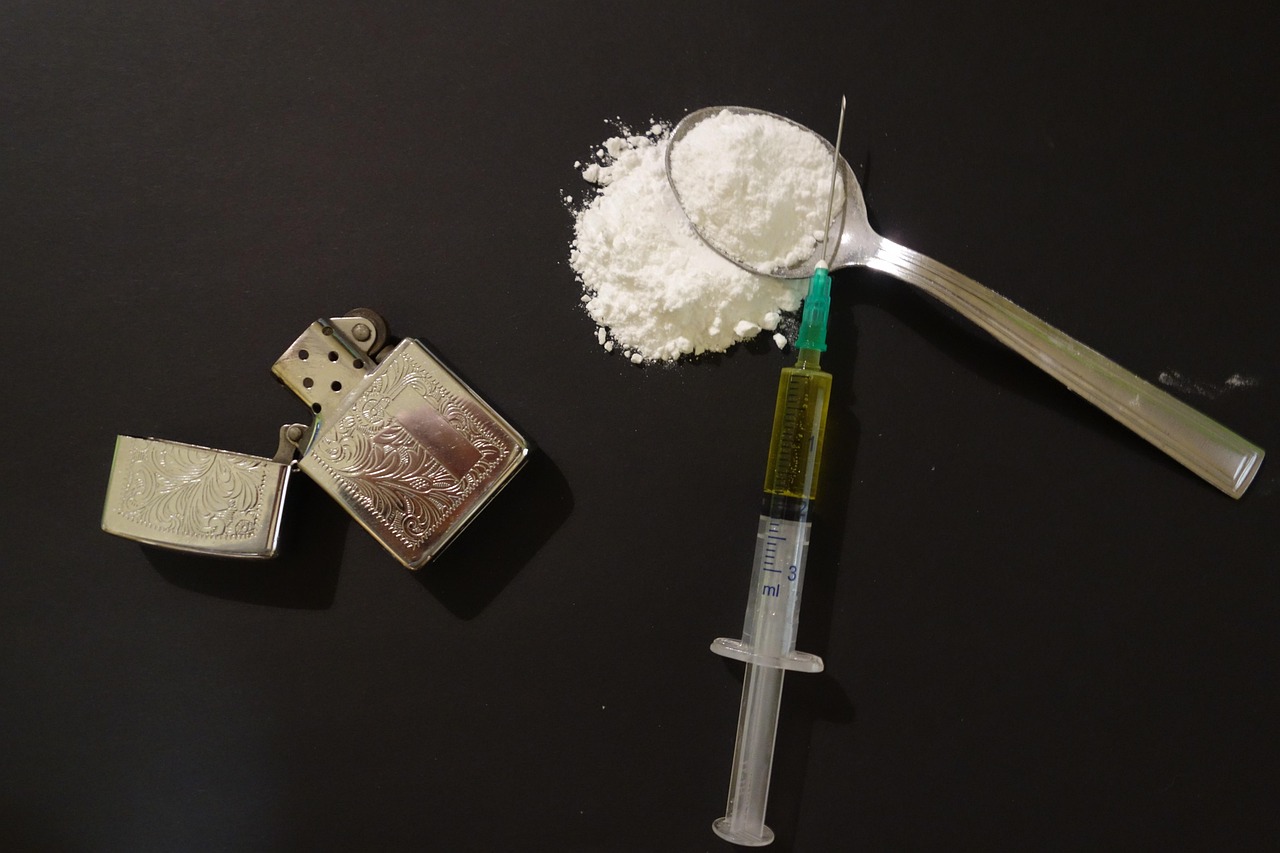

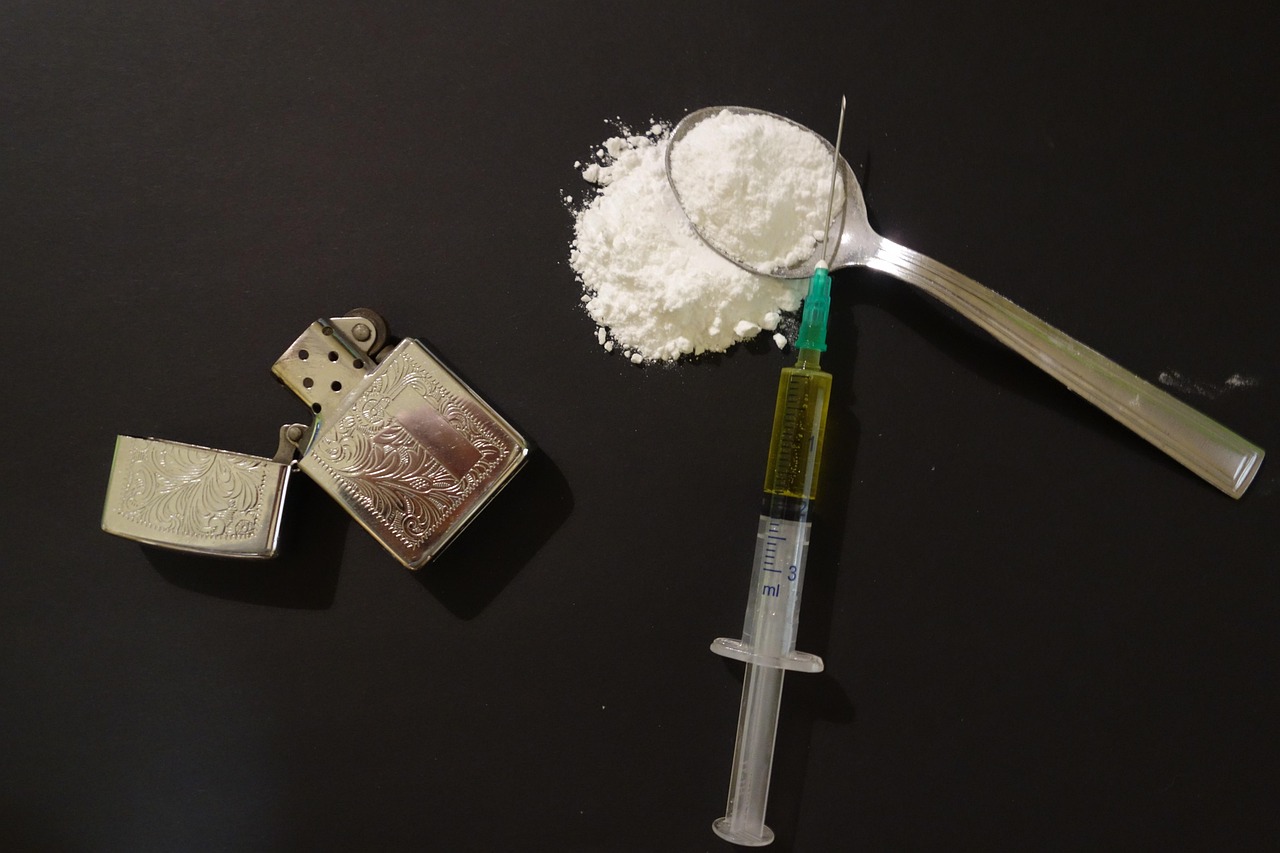

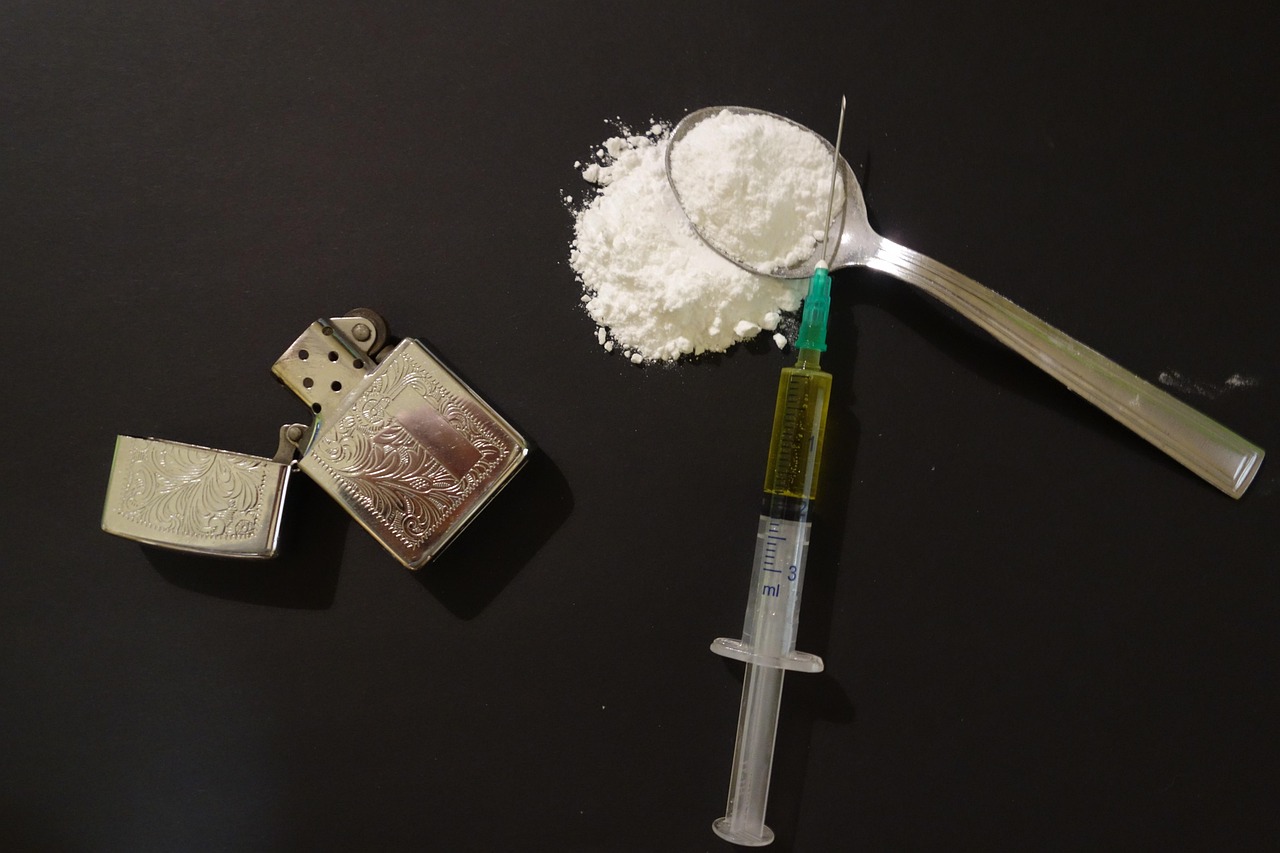

稲葉はこのSに依存し、金銭を渡して拳銃を仕入れさせていたほか、麻薬の情報や売人の摘発ネタも得ていました。

表向きには「市民協力」ですが、実態は“警察と反社会勢力の癒着”とも言えるグレーな関係です。

稲葉はSとの関係を続けるうちに、自らもその闇に染まり、最終的には覚せい剤を自ら使用・所持するまでになってしまいます。

ここで注目すべきは、稲葉が単に情報を得るだけでなく、「摘発ネタを作らせる」ようになっていたこと。

つまり、拳銃や薬物の“設置”や“提供”の依頼です。

これにより捜査は完全に不正なものとなり、「成果の演出」という劇場型捜査に変質していったのです。

事件の発覚──内部告発とメディアの取材

事件が表沙汰になったのは、2002年以降。

最初の火種となったのは、稲葉の周囲にいた警察関係者による内部告発と、一部ジャーナリストによる粘り強い取材でした。

当初、道警は「一部の職員による逸脱行為」として幕引きを図ろうとしましたが、メディアが詳細な証言を得たことで事態は収拾不能に。

そして2004年、稲葉は覚せい剤取締法違反で逮捕され、その後の裁判で実刑判決を受けます。

このとき公にされた証言は、「個人の犯罪」では済まされないものでした。

道警上層部の黙認、捜査資料の改ざん、証拠の隠蔽など、明らかに組織ぐるみの隠蔽体質があったことが判明します。

映画「日本で一番悪い奴ら」実話のモデルは誰?

映画の主人公・諸星要一のモデルとなったのが、稲葉圭昭という元刑事です。

稲葉圭昭は警察官として20年以上のキャリアを持ち、柔道での実績を買われて警察に入ったという経歴も、映画の設定とよく似ています。

稲葉圭昭は、自らの過去を記した書籍『恥さらし 北海道警 悪徳刑事の告白』を2005年に出版し、そこには当時の捜査手法や、内部の人間関係、さらには警察組織全体の体質についても赤裸々に語られています。

この本を読むと、映画で描かれていた部分が「現実の一部」に過ぎないことがよく分かります。

自分はこの本を映画のあとに読んだんですが、正直、映画よりも本のほうが数倍エグいと感じました。

というのも、稲葉圭昭自身が自分のことを「悪人」として割り切っているんじゃなくて、「そうせざるを得なかった」と語っている部分が多くて、なんとも言えない後味が残るんです。

この本の中で、稲葉圭昭は「拳銃がないと警察の成果にならない」「Sと組まなければ仕事が進まない」と、現場の歪みを何度も指摘しています。

つまり、個人の問題というよりは、組織の構造的な問題に言及しているんですね。

これは映画にはあまり描かれていなかった重要な視点だと思います。

また、映画では主人公が覚せい剤を自分で打つ場面が強烈に印象的ですが、実際の稲葉圭昭も薬物使用で逮捕され、裁判では実刑判決を受けています。

ただし、使用に至る背景や人間関係などは、もっと複雑で、当時の環境がいかに追い詰められていたかを知ることができます。

映画「日本で一番悪い奴ら」実話と映画との違いを解説

映画「日本で一番悪い奴ら」は、ただの犯罪映画ではありません。

実際に起きた事件をベースにしていること、そしてそれをエンタメに昇華する中でいくつかの“リアルとのズレ”があること。

それを知ることで、物語の本質がもっと見えてきます。

モデルとなった稲葉圭昭と諸星要一の違い

映画で主人公として描かれている諸星要一は、実在の人物・稲葉圭昭をベースにしています。

どちらも柔道の実績から警察官となり、銃器対策の専門部署に抜擢されたという流れは共通していますが、その人物像には明確な差があります。

映画の中の諸星要一は、最初はどこか純粋で、正義感すら見え隠れする青年として描かれています。

でも、少しずつ欲望と評価への執着に呑まれていき、やがて犯罪者として転落していく。

その過程は、観ているこちらも胸が苦しくなるほどリアルです。

一方で、実際の稲葉圭昭は、自身の著書『恥さらし 北海道警 悪徳刑事の告白』の中で、もっと冷静で計算高い自分を語っています。

「最初からこうなることは分かっていた」「警察という組織の論理に従っただけ」と、どこか距離を置いたような語り口なんですね。

あくまで“刑事としての成果”を出すためにやむなく選んだ行動だったと強調しています。

この温度差が、映画と実話の間にあるひとつの大きな“溝”です。

映画で描かれなかった裏側の“暴露”と取材のリアル

映画では、諸星要一が一線を越えていく過程がテンポよく、ドラマチックに描かれています。

観ている側も感情移入しやすく、映像表現として非常に優れた作品になっているのは間違いありません。

でも、現実はもっと地味で、もっと泥臭いものでした。

稲葉圭昭が犯行を重ねていた当時、内部で「おかしい」と感じていた警察関係者や記者も少なくありませんでした。

実際に事件が表沙汰になったのは、報道機関の長年にわたる取材と、ある捜査官の内部告発がきっかけです。

つまり、自白やミスによって発覚したのではなく、外からの執拗な追及が必要だったということ。

映画のように、主人公が崩れていくドラマの中で自然と暴かれるような描写は、実際にはかなり美化されたもの。

実際には、稲葉圭昭を取り巻く環境や、警察組織の体質がより複雑に絡み合っていたことが分かっています。

取材を重ねた記者たちは、稲葉圭昭の語り口の裏にある“本音”に触れるたびに、事件の闇の深さに気付かされていったと語っています。

このあたりの細やかな背景は、映画ではあえて省略された部分かもしれません。

「覚せい剤」と「拳銃」実際の使用と演出の落差

映画の中で最も衝撃的なシーンのひとつが、諸星要一が自ら覚せい剤を打つ場面。

映像として非常に強烈で、観た人の記憶に残る描写になっています。

ただし、実際の稲葉圭昭が薬物に手を出した経緯は、もっと複雑です。

薬物に至るまでには、情報屋との関係、組織内でのストレス、孤独感、成果主義に追われた日常といった要因が複数絡んでいました。

ある意味では“逃げ場のない構造”の中で、自分を保つための選択だったのかもしれません。

映画では、その背景がかなり省略されています。

代わりに“ひとりの男の暴走”という見せ方でまとめられています。

そこにエンタメとしての制約や、映像作品としてのテンポの問題があったのだと思います。

でも、実際には稲葉圭昭の薬物使用は“組織ぐるみの破綻”の象徴とも言えるもので、個人の問題では済まされない現実があります。

この点を知ったとき、自分は改めて「映画で描かれているのは、あくまで氷山の一角だったんだ」と感じました。

まとめ

映画「日本で一番悪い奴ら」は、ただのフィクションではなく、実際に北海道警で起きた稲葉事件をベースにしたリアルな社会派作品です。

モデルとなった稲葉圭昭は、拳銃摘発の裏で法を破り、組織ぐるみの不正の一端を担っていました。

映画と現実では、描き方や表現に差があるものの、本質的な問いかけは共通しています。

「正義とは何か」「組織の中で生きるとはどういうことか」といったテーマが、観る側に強烈な余韻を残します。

実話を知ることで、映画の見方がガラリと変わります。

どちらか一方ではなく、両方を照らし合わせることで初めて見えてくる真実がある。

そう感じた一本でした。

コメント