映画「半次郎」を観ると、榎木孝明さんが演じる中村半次郎(後の桐野利秋)の壮絶な人生に惹き込まれます。

しかし、本物の桐野利秋はどんな人物だったのか。映画で描かれた姿と実際の生涯にはどんな違いがあるのか。

この記事では、実在の桐野利秋の背景や生涯を詳しく掘り下げ、映画との比較をしながら紹介していきます。

映画「半次郎」実話の中村半次郎とは?

桐野利秋は1838年、薩摩・吉野村の下級武士の家に生まれました。

幼いころから苦労が絶えず、10歳の時には父が流罪となり、家族は窮乏生活を強いられています。

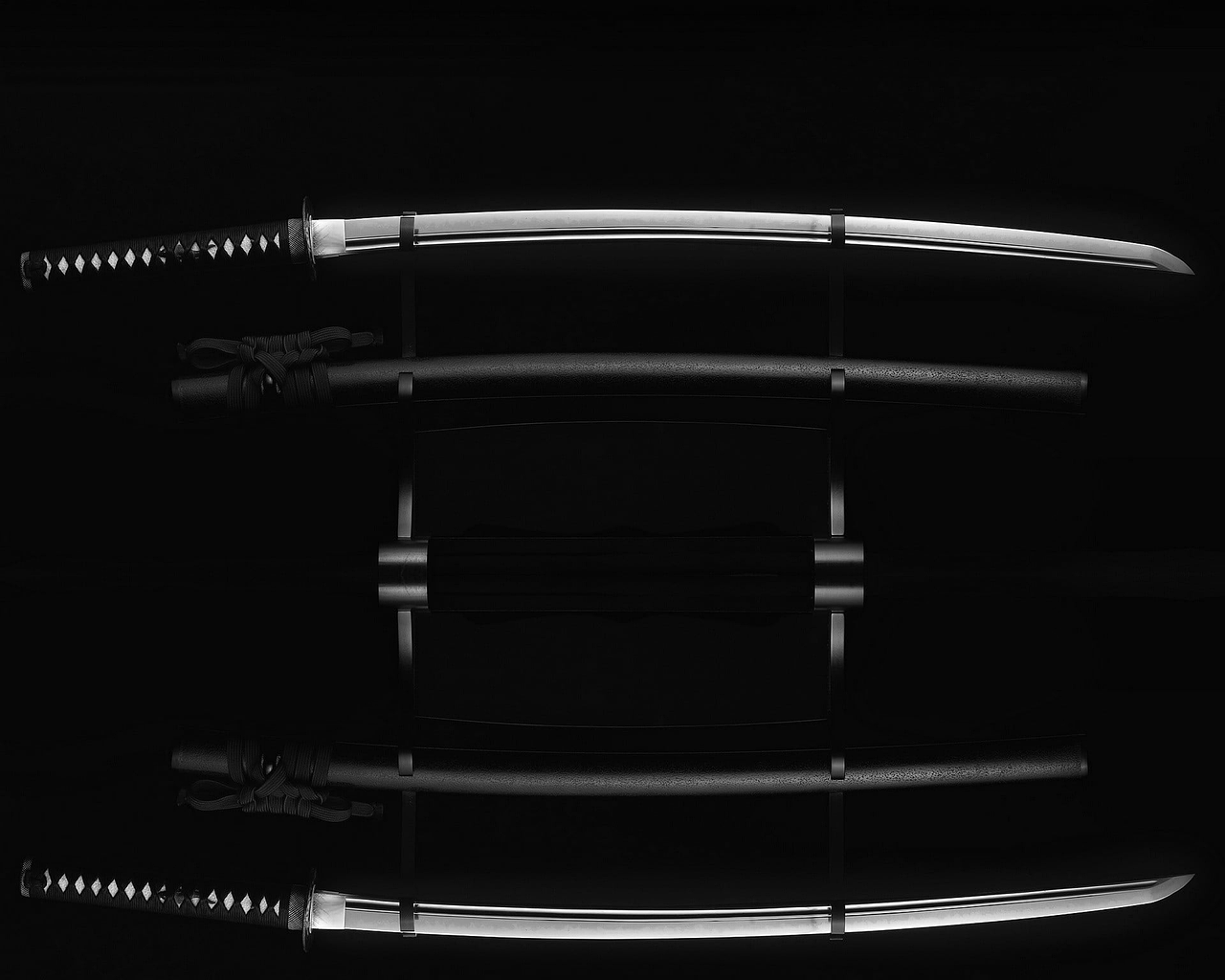

こうした環境の中で、幼少期から剣術に励み、示現流の厳しい稽古を重ねていたことが伝えられています。

映画の冒頭に描かれる若き日の懸命な姿は、実際の桐野の生き様と重なる部分が多いものの、生活の厳しさや家族の苦労といった地味な日常は映画では控えめに表現されています。

伝説的な逸話として、雨だれを三度斬るほどの剣の腕前や、立ち木打ちで木を枯らしてしまった話があります。

こうした話は強さの象徴として語り継がれていますが、映画ではさらっと流されることが多いです。

しかし、これらの逸話は桐野の剣客としての評判を支えた大事な背景です。

幕末から明治初期にかけての活動

1862年、桐野利秋は島津久光に随行して上京し、西郷隆盛の側近として活動を始めます。

京都での尊攘運動や寺田屋事件にも関与し、「人斬り半次郎」と恐れられました。

映画ではこの部分が割と簡潔に描かれていますが、史実では桐野の「人斬り」と呼ばれた回数は多くないとされており、実際のところは伝説と現実の間に差があります。

戊辰戦争では官軍の先鋒を率い、若松城の開城にも立ち会いました。

映画でも鳥羽伏見や会津の戦いのシーンで活躍が描かれていますが、実際にはさらに幅広い戦場で指揮を執っていました。

司令官としての責任感が重くのしかかっていたことが想像できます。

明治政府の軍人としての姿と西南戦争

戊辰戦争後、桐野利秋は明治新政府の陸軍少将に昇進し、熊本鎮台司令長官を務めます。

朝鮮出兵をめぐる征韓論争で西郷隆盛が辞職した際は同行し、その後は私学校の設立に関わりました。

映画で描かれる半次郎の決断は熱情的に映りますが、実際には積み重ねてきた軍人としてのキャリアや信念のもとに行われたものです。

西南戦争では熊本城攻防戦の中心人物として指揮を執り、最後は西郷隆盛とともに壮絶な最期を迎えました。

映画のクライマックスで美しく散る姿は印象的ですが、実際の戦いでは重い戦術的決断が迫られていました。

桐野利秋は地元鹿児島でも英雄視され、今も南洲墓地に眠っています。

映画「半次郎」実話と映画と比較を紹介

映画『半次郎』は実在の人物・桐野利秋(中村半次郎)の生涯を元にしていますが、すべてが事実というわけではありません。

感動を高めるために多くのフィクションや演出が盛り込まれており、実際の史実とは異なる部分がいくつもあります。

ここでは、主な違いを5点に絞って詳しく見ていきます。

恋人や家族との関係は創作

映画の中では、半次郎が心を通わせる女性や家族とのエピソードが丁寧に描かれています。

とくに、恋人との再会や別れの場面は、主人公の人間らしさや葛藤を浮かび上がらせる重要な要素として機能しています。

しかし、実際の中村半次郎に関する史料には、そうした私的な人間関係の記録はほとんど残っていません。

幕末・明治初期という時代背景や彼の身分、または戦乱の中を駆け抜けたという事情から、彼の個人的な恋愛事情や家庭生活に触れた史実は極めて乏しいのが実情です。

そのため、映画で描かれた恋愛模様や家族との会話は、物語の感情的な深みを加えるためのフィクションだと考えられます。

ドラマとしては効果的ですが、実話とは言えません。

明確な敵や対立の構図は物語上の演出

映画では、半次郎と新政府側の人物との衝突や、旧友との思想的な対立が描かれる場面があります。

とくに後半にかけては、彼の行動に反対する者や、半次郎を妬む人物などが登場し、物語に緊張感を与えています。

ですが、実際の歴史上で桐野利秋に「宿敵」と呼べるような個人がいたという証拠はありません。

彼は薩摩藩士として一貫して西郷隆盛に仕え、維新政府の中枢に加わった後に下野し、西南戦争で命を落とします。

その過程において、特定の人物と対立したという具体的な記録は存在せず、映画で描かれるような「善と悪の対立構図」は、あくまで物語をわかりやすくするための演出です。

視聴者に感情移入させるために、明確な敵役を登場させるのは歴史映画の常套手段ですが、それが史実とは一致しないことは留意すべき点です。

武士道精神の描写が理想化されている

映画の半次郎は、西郷隆盛への絶対的な忠義を貫き通し、武士としての誇りと信念を失わずに生きた人物として描かれます。

たとえ明治新政府に逆らう形になっても、自らの理想を曲げず、堂々と戦死する姿は、まさに「理想の武士像」として映し出されています。

一方で、史実の中村半次郎(桐野利秋)は、非常に複雑な時代の中で政治的な選択を強いられた一人の軍人でした。

新政府に仕えていた時期もあり、その後に下野し西郷と共に挙兵するなど、決して一本筋の通った「忠義一徹」の人物とは言い切れない面もあります。

つまり、映画は半次郎の精神性をやや美化し、現代人にとって分かりやすい「信念の人」として描いていますが、実際の中村半次郎はもっと政治的かつ現実的な判断を下していた可能性もあるのです。

セリフや心情の描写は創作されたものが多い

劇中では、西郷隆盛との会話や、半次郎自身の心の声などが数多く登場します。

とくに「この命、殿に捧げる所存にございます」といったセリフは、中村半次郎の忠誠心を印象づける名台詞となっています。

しかし、こうしたセリフや内面の心情描写は、当然ながら史料として残っているわけではありません。

史実の人物が実際に何を思っていたのかを正確に知る手段はなく、映画の中の多くのセリフは脚本家による創作です。

そのため、映画での半次郎の語りや思想の表現が、中村半次郎の本当の考えと一致している保証はありません。

映画ならではの表現として楽しむべき部分ですが、史実と混同しないように注意が必要です。

西南戦争での最期の描写は演出が加えられている

映画では、半次郎が城山で壮絶な突撃を行い、最後まで戦い抜いて死ぬというシーンがクライマックスとして描かれます。

仲間とともに敵陣に突入し、銃弾に倒れる姿は非常に劇的です。

史実においても、桐野利秋は西南戦争の終盤に戦死していますが、その最期の詳細ははっきりしていません。

生存者の証言や軍の記録も不十分であり、実際にどのように戦死したかは不明な点が多いのです。

映画では視覚的なインパクトや感動を与えるために、この「死に様」に大きな演出が加えられていると考えられます。

史実に基づいた出来事ではあるものの、その描き方はドラマチックに脚色されています。

まとめ

映画「半次郎」は、桐野利秋の人生をドラマチックに描きつつも、史実に基づいたリアルな人物像が感じられます。

実際の桐野は苦難の多い少年時代を経て、軍人としてのキャリアを積み、最後は西南戦争で散った実直な武士でした。

映画の演出は物語を盛り上げるためのものですが、史実に触れることでより深く桐野利秋の生涯を理解できるでしょう。

鹿児島の史跡を巡ることで、映画では伝えきれなかった“本物の桐野利秋”に出会う体験ができるかもしれません。

コメント