映画「ファースト・マン」は、人類初の月面着陸を成し遂げた宇宙飛行士ニール・アームストロングの実話をもとにした作品です。

壮大なスケールで描かれながらも、中心にあるのは人間としての孤独と葛藤。

華やかな英雄譚ではなく、静かな闘いを続けた一人の男の人生が丁寧に映し出されています。

この記事では、映画の実話のモデルとなったニール・アームストロングの生涯と、映画との違い、そして作品が伝えようとした“もうひとつの真実”について深く掘り下げます。

映画「ファースト・マン」実話のモデルは誰?

映画「ファースト・マン」は、実在した宇宙飛行士ニール・アームストロングの半生を描いた作品です。

アームストロングは1930年にアメリカ・オハイオ州で生まれ、幼い頃から飛行機に強い憧れを抱いていました。

16歳で飛行免許を取得し、大学では航空工学を専攻。

アメリカ海軍のパイロットとして朝鮮戦争に従軍し、その後NASAの前身であるNACAに入ります。

アームストロングが最初に注目を集めたのは、ジェミニ8号の任務でした。

宇宙で初めてドッキング操作を成功させた一方で、回転事故に巻き込まれるという危機を経験します。

その冷静な判断力と操縦技術が評価され、後のアポロ11号船長に抜擢されました。

私がこの映画を観て感じたのは、アームストロングが「天才」というより「職人」のような人間だったということです。

どんな状況でも感情を表に出さず、ただ正確に任務をこなす。

派手なヒーロー像とは違う、静かな努力の積み重ねが印象に残ります。

家族と過ごした時間の重み

アームストロングには妻のジャネットと二人の息子がいました。

映画の中では、娘カレンを病で失ったことが大きな影響を与えたと描かれています。

実際にも、カレンの死はアームストロングにとって深い喪失だったようです。

娘の死後、アームストロングは一層仕事に没頭し、内面の感情を表に出すことが少なくなったといわれています。

私もこのエピソードに強く心を打たれました。

宇宙に挑むという行為が、単なる挑戦ではなく、悲しみと向き合うための行動だったのかもしれません。

映画を観ながら、アームストロングの沈黙がどれほど重い意味を持っていたかを感じました。

冷静さの裏にある孤独

アームストロングは仲間たちから尊敬されながらも、どこか距離を置く存在でした。

人付き合いが得意ではなく、どんな危険な場面でも表情を変えない姿勢が“無感情”だと誤解されることもありました。

しかし実際は、家族や仲間の死に深く心を痛めていたことが、後に関係者の証言で明らかになっています。

静かに自分を律する姿勢が、アームストロングの強さでもあり、孤独でもあったのでしょう。

宇宙飛行士という職業の華やかなイメージの裏には、失われた命、家族とのすれ違い、そして極限の精神状態との闘いがありました。

アームストロングはそのすべてを抱えながら、決して弱音を吐かずに歩き続けたのだと思います。

映画「ファースト・マン」映画と実話の違い

映画「ファースト・マン」は実話を基にしていますが、すべてが史実そのままではありません。

監督デイミアン・チャゼルは、アームストロングを“英雄ではなく人間として描く”ことを重視しており、感情の部分に焦点を当てています。

最も印象的な違いは、月面着陸後の“ある行動”です。

映画では、アームストロングが娘カレンの形見を月面に置くシーンがありますが、これは公式記録には存在しません。

あくまで映画的な象徴表現として挿入されたものです。

しかし、アームストロングが娘を常に心に抱いていたことは事実であり、その感情を視覚的に表したこの場面には、深い真実味がありました。

家族との描かれ方

映画では、妻ジャネットがアームストロングに強く詰め寄る場面があります。

「息子たちに別れを言って」と促すシーンは、フィクションではありますが、家族の緊張感をリアルに伝える名場面です。

実際のジャネットも、夫の沈黙に不安を感じながら支え続けていたそうです。

この場面を観ながら、自分自身の中にも共通する“言葉にできない不安”を感じました。

人は愛する人を信じたいのに、同時に失うことを恐れる。

その矛盾こそが人間らしさだと改めて思いました。

バズ・オルドリンとの関係

映画では、バズ・オルドリンが率直すぎる発言でチーム内の空気を悪くする描写があります。

これはやや誇張されており、実際にはもっと協力的な関係だったといわれています。

しかし、アームストロングが孤独を抱えていたのは事実であり、その対比としてバズの存在が際立つよう描かれたのでしょう。

人間ドラマとしての緊張感を保つための脚色ですが、決して不自然ではなく、アームストロングの“孤高”を際立たせる効果的な要素でした。

史実とのズレがもたらす“感情の真実”

史実では描かれなかった感情を映画が補っていると感じました。

例えば、アームストロングが帰還後に隔離室でジャネットと再会するラスト。

言葉を交わさず、ただガラス越しに見つめ合うシーンは史実では確認されていません。

けれども、その沈黙の中に“全てが語られている”ようでした。

監督が伝えたかったのは、事実の再現ではなく「人が何を感じ、どう生きたか」だったのだと思います。

私もこのラストを観たとき、思わず息を飲みました。

すべてを終えた男の静かな目の奥に、計り知れない感情が宿っている。

そこに言葉はいらない。ただ生き抜いた人間の温度だけが残ります。

実話から見える“アームストロングの真実”

アームストロングはインタビューなどでも多くを語らない人物でした。

「偉業を成し遂げた」というより、「任務を遂行した」という言葉を好んで使っていたそうです。

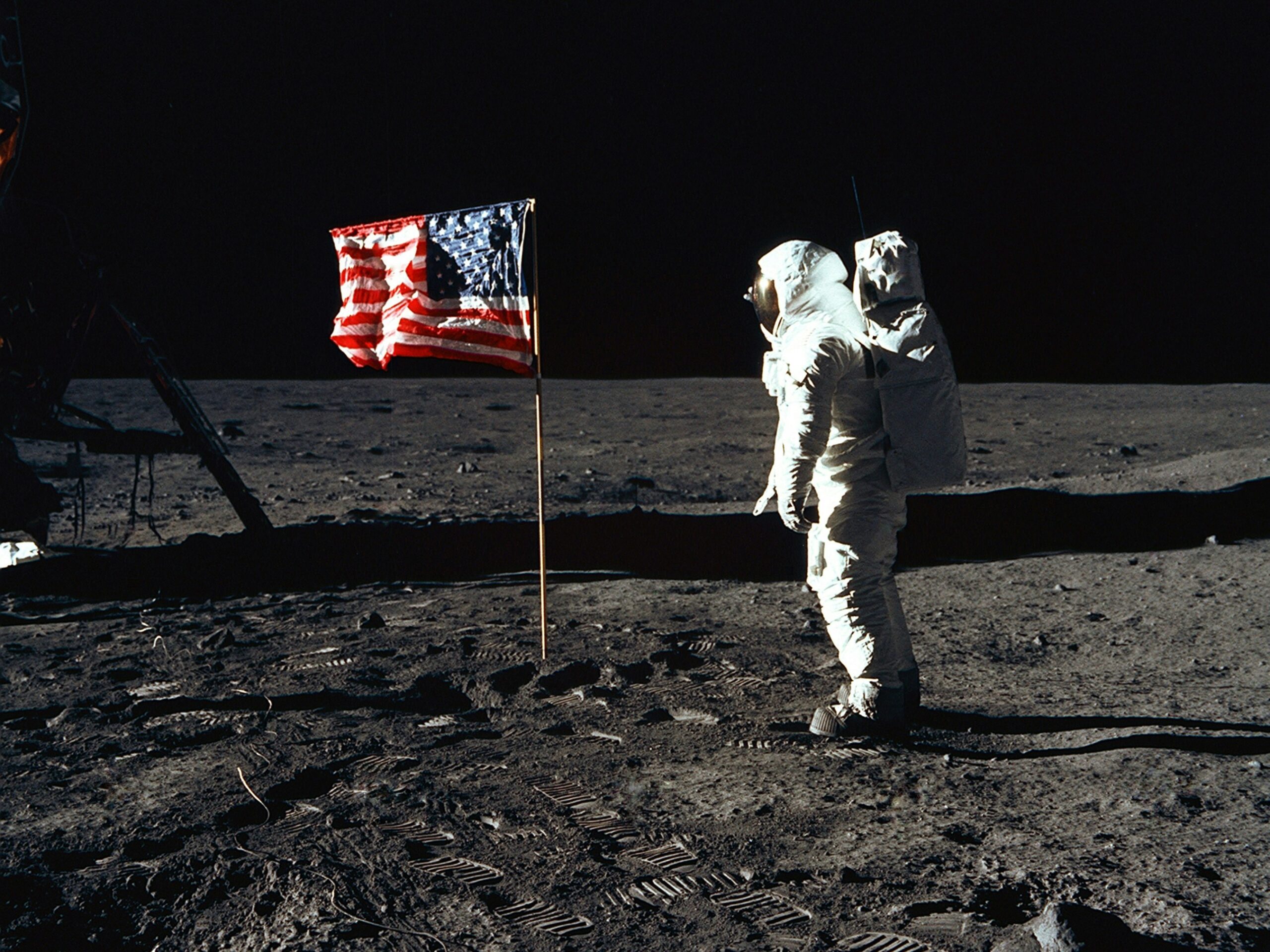

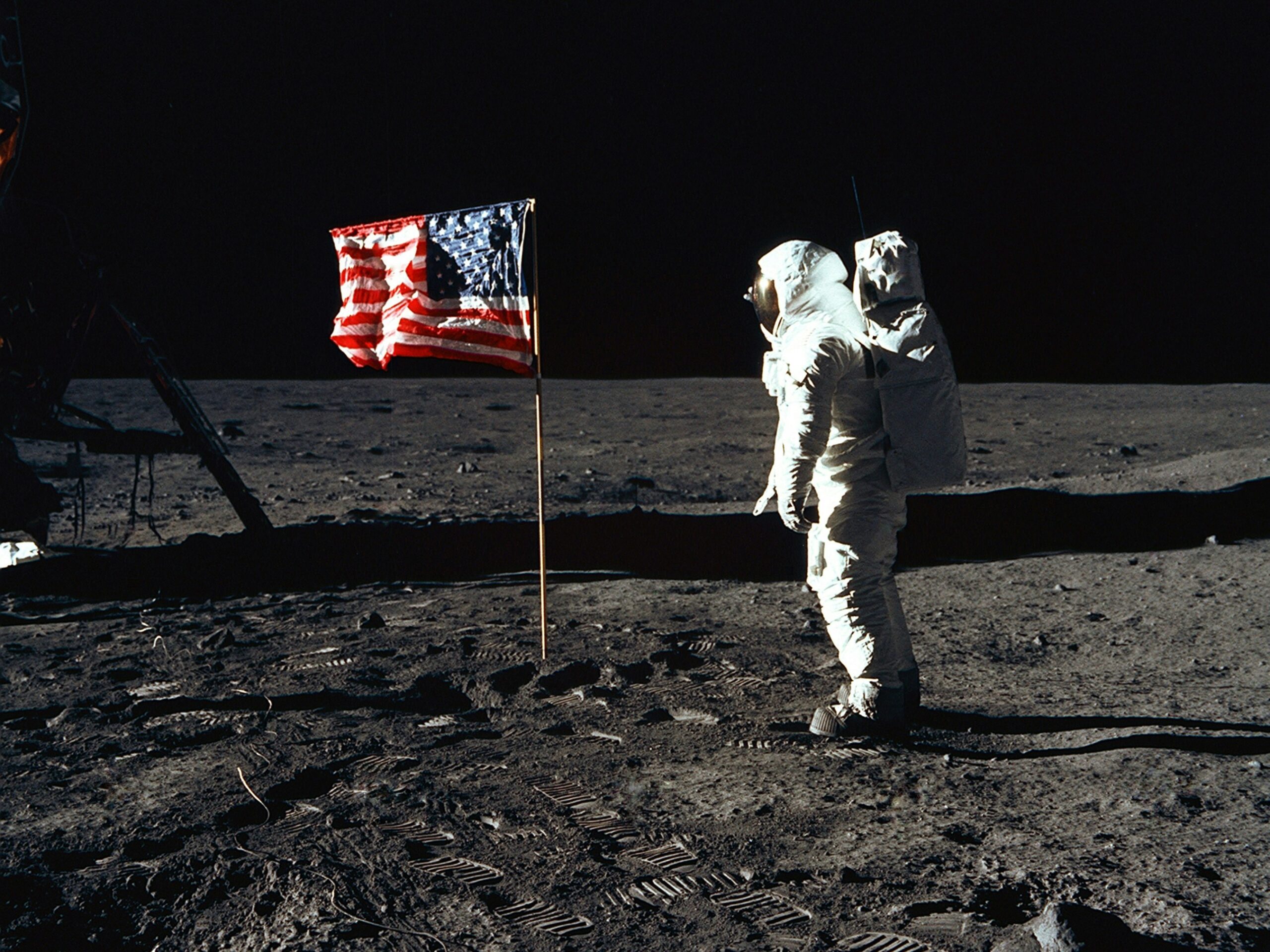

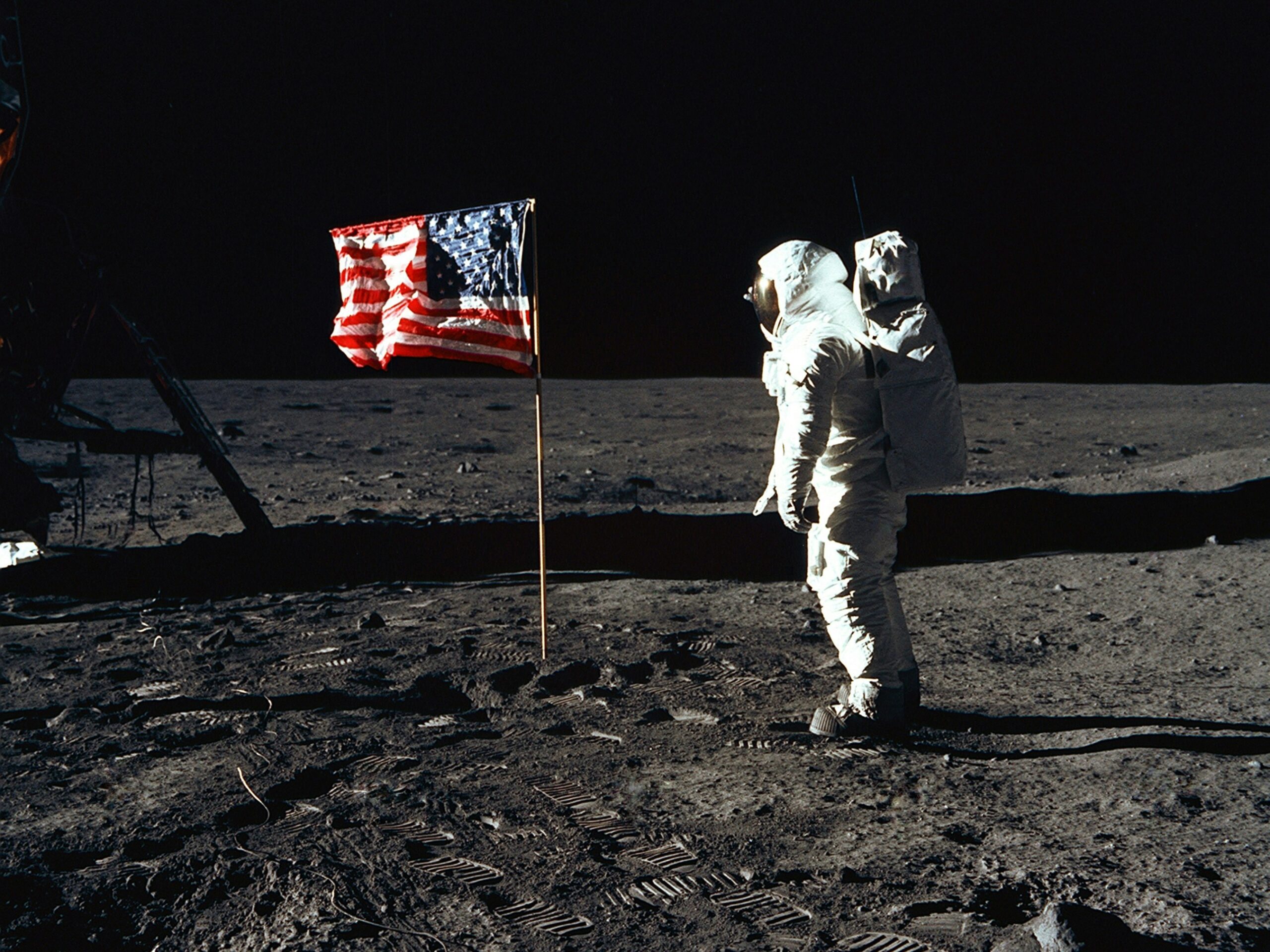

月面着陸の瞬間も、自分の功績を誇ることなく、冷静に一歩を踏み出した。

その姿が世界中に“謙虚な英雄”として記憶されています。

人間としてのアームストロング

私が映画を観て強く感じたのは、アームストロングが“完璧な人間ではなかった”ということです。

家族とすれ違い、仲間を失い、それでも前に進む。

その不器用さが、逆にリアルな強さを感じさせます。

アームストロングのように、感情を外に出さない人ほど、内側には深い痛みがあるのかもしれません。

アポロ計画という壮大なプロジェクトの中で、アームストロングは“技術者”としてではなく、“人間”として戦っていたように思います。

現代に通じるメッセージ

この映画は半世紀以上前の物語ですが、現代に生きる私たちにも通じるテーマがあります。

何かを成し遂げるためには、必ず犠牲や葛藤があるということ。

成功は一瞬の輝きであっても、その裏には無数の決断と痛みが積み重なっている。

アームストロングの沈黙の中には、そんな“覚悟”が詰まっています。

私自身も、何かに挑戦するとき、うまくいかないことや孤独を感じることがあります。

でもこの映画を観ると、静かに一歩を踏み出す勇気が湧いてくる。

「小さな一歩」という言葉は、宇宙だけでなく、人生のどんな場面にも当てはまるのだと気づきました。

映画が伝えた“もうひとつの真実”

脚色があっても、「ファースト・マン」は嘘のない映画だと思います。

それは、アームストロングが感じた孤独や愛、喪失の痛みが、どの瞬間も本物だからです。

事実よりも大切なのは、“どう生きたか”ということ。

この映画は、史実を超えて“人間の真実”を描き出しています。

観終わったあと、私は月を見上げました。

遠く離れたあの場所に、人の想いが届いたことを思うと、胸の奥が静かに熱くなりました。

アームストロングが歩いた一歩は、過去の物語ではなく、今を生きる私たちへのメッセージでもあるのだと思います。

まとめ

「ファースト・マン」は、史実を忠実に描くだけの伝記映画ではありません。

月面着陸という偉業の裏にある、家族とのすれ違い、仲間の死、そして喪失を抱えた人間の静かな強さを描いた作品です。

実話との違いは確かにありますが、それは「史実の補足」ではなく、「感情の再現」として意味を持っています。

ニール・アームストロングが月に残したものは、ただの足跡ではなく、人としての覚悟と祈り。

映画を観終えたあと、空を見上げると、その一歩の重みを自分の人生にも重ねて感じるかもしれません。

コメント